contacto@codigotlaxcala.com

2461205398 / 2461217662

Covid en México: 9 Vidas Mexicanas /Carmen Morán et al.

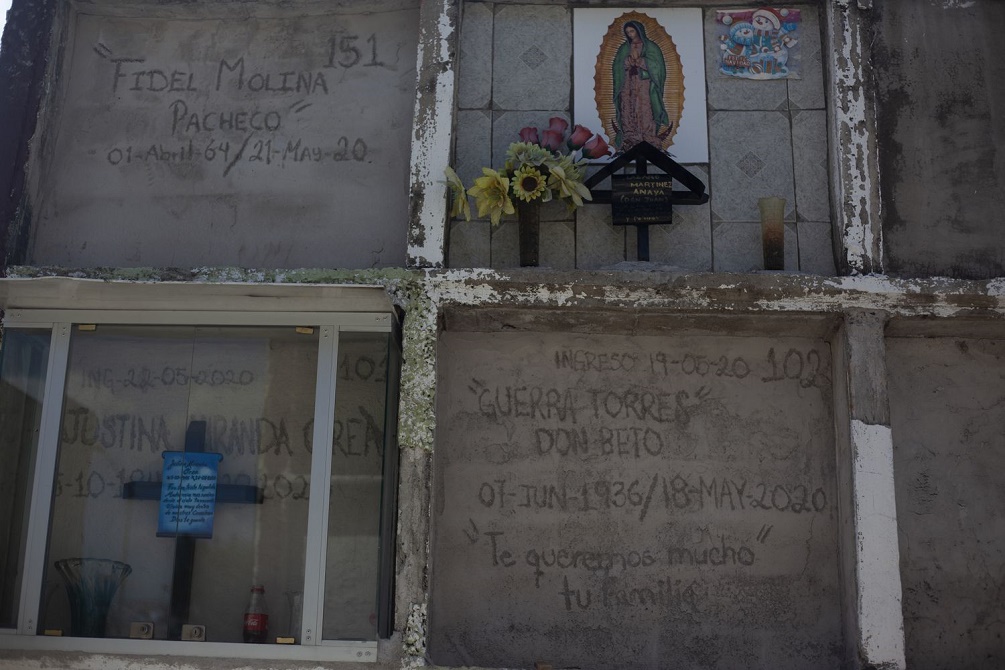

El último día de julio, México se convirtió en el tercer país del mundo con mayor cantidad de muertes por coronavirus, y es posible que la triste celebridad que recibe ahora por alcanzar un número redondo llegue a destiempo. EL PAÍS y otros medios han señalado desde mayo un subregistro en los contagios y fallecimientos por la covid-19, el Gobierno ha reconocido que existen diferencias entre los números reales y los que comunica a diario, dos estudios oficiales sobre el exceso de defunciones registrado este año en la mayoría de los Estados sugieren la posibilidad de que las muertes por la pandemia sean hoy bastantes más de 50.000. Decenas de miles más.

Lo único que detiene la inercia de las estadísticas y a la vez confirma su importancia es el peso individual de cada una de las muertes, la suma imposible de sus historias: la enfermera que esperaba en la calle para que la atendieran en una clínica, las canciones de los Ángeles Negros que escuchaba un jardinero por las mañanas, el monitor apagado de un periodista que aplaudía frente a la pantalla, el jefe que guardaba cajas para construirle un cochecito a su hijo, la angustia de una nieta que cree que tal vez contagió a su abuela, la receta de tinga de pollo que prefería un taxista, el editor que fue noticia desde su nacimiento, los diagnósticos precisos de un cirujano, el anhelo de un frutero por ver a su hija convertirse en maestra.

Una sola muerte vista de cerca basta para romper la ilusión de sentido de los récords históricos, pero también para desmentir cualquier intento de minimizar el impacto de la pandemia. No siempre hacen falta los números redondos: estas son nueve historias. Oficialmente, hay más de 50.000.

Un cochecito de puras cajas para su hijo

“Es hora. Llévame al hospital”, le pidió Pedro Esquivel a su esposa la madrugada del jueves 4 de junio. Apenas podía respirar, pero aún así salió andando. Le dijo adiós a su hijo de cinco años, quien amodorrado y protegido con cubrebocas y careta escuchó que su padre le decía: “Cuida mucho a tu mamá”. No pudo despedirse de su hija de dos. Llegó al Hospital General de Chalco en silla de ruedas y con una saturación de oxígeno del 32%, la glucosa y la presión alta. Cayó en paro cardiorrespiratorio. “Lo entubaron, le dieron reanimación, pero ya no lo pudieron salvar”. Llegó a las 3.00 horas de la madrugada y falleció una hora después.

El jefe Pedro, como lo recuerdan sus compañeros, llegó en febrero a ocupar el cargo de jefe de enfermeros en el Hospital General de Chalco. Cuentan que era relajado y siempre se preocupaba por el personal. “Yo le decía: ‘Jefe, ya pónganse las pilas, que un día de estos nos van a decir que somos Heidi y Pedro, porque se nos van a ir las cabras al monte’”, cuenta Patricia Ramos, una de sus compañeras más cercanas. También trabajaba en el Hospital General de Iztapalapa, donde —según el propio Esquivel—, se contagió. “Le tosió una paciente y de ahí su preocupación. A los siete días, más o menos, comenzó con síntomas”.

Uno de esos días llegó al hospital y contó que había tenido fiebre toda la noche. Se hizo una tomografía y había infiltrados pulmonares. Luego de aplicarse la prueba de detección viral de la covid-19, que salió positiva, fue a resguardarse en su casa. “Voy a salir de esta”, anunció a sus colegas, quienes recuerdan que cada vez que se vaciaban cajas de guantes o medicinas, pedía que se las guardaran. “Son para mi hijo, porque le estoy haciendo un cochecito de puras cajas”, decía.

El día que murió, Patricia Ramos decidió convocar a todo el personal del hospital para hacer una valla humana. Ese 4 de junio, mientras salía la camioneta fúnebre, médicos y enfermeros lloraron y aplaudieron a su paso. “Creo que se merecía un homenaje, porque él hizo su mejor esfuerzo”, dice la enfermera Patricia Ramos. Y confiesa que para ella resultó “muy aterrador” ver en una bolsa a una persona con la que había convivido y trabajado de cerca hasta hacía apenas unos días. “A pesar de presenciar esa escena, todavía siento que va a regresar”.

“Se cuidaba mucho, todo lo que nos decían”

Antes de que se despertara el patrón, el jardinero ya estaba allí, con alguna tonada romántica en el celular para engañar la jornada de trabajo. Los Ángeles Negros, por ejemplo, o Las Jilguerillas. Agustín Jiménez murió el 22 de abril, en plena primavera.

Si la cosa se ponía buena, Agustín echaba unos cantes y unos bailes, lo mismo en una boda que en un cumpleaños. Ni fútbol, ni política… familia, trabajo y música. Algún tequilita o unas cervezas. Y otro día al trabajo, muy de madrugada, en el metro, con cubrebocas, las manos bien lavadas. “Se cuidaba mucho, todo lo que nos decían”, rememora su amigo, también jardinero, Rafael Martínez.

Pero cuando empezaron los síntomas no quiso reconocerlos. “Este dolor de espalda es de cargar macetas, decía, y lo achacaba todo a sus problemas de vesícula”. La tosedera le llevó a su hospital, pero allí no le atendieron porque las señales de coronavirus eran inequívocas y había otros centros para eso. “Lo llevaron a un médico particular, pero le dijo lo mismo, que eso era la covid-19 y que ellos lo tenían que reportar. No quiso ir a otro hospital, se fue a morir a casa. Siempre decía que él no tenía eso, era un hombre muy fuerte. Quizá era miedo, hay gente que va a esos hospitales y termina muerto”, dice Rafael, que piensa como pensaba su amigo.

“El lunes ya me presento al trabajo”, le dijo por última vez. Pero nunca se presentó. Rafael no ha podido ni darle el pésame a la viuda, porque el celular se lo quedó un hijo de Agustín, y el teléfono fijo lo cortaron “porque no hay dinero”. A pesar de la escasez, una regla no escrita de este mundo dice que los que menos tienen más reparten: hace unos meses, cuando a Rafael se le murió su madre, Agustín le ofreció dinero para lo que pudiera necesitar. “Eso fue muy bonito, la verdad”. “Y el día de mi boda, en un momento a solas me dijo: ‘Ya te amarraron, eh. Está bien, ya te van a cuidar y ya tienes quien te jale de las orejas cuando te portes mal”. Rafael tiene trabajo gracias a su amigo recién fallecido y ahora los jardines que cuidaba Agustín los arregla él. No puede olvidarlo.

“Murió la flor y tu esencia se quedó… no brilla más el sol desde que tú no estás”, cantaban Los Ángeles Negros en el celular del jardinero.

La matriarca que adoraba los canarios

Elena Sosa tenía un ritual. Se despertaba temprano, tendía su cama, rezaba y limpiaba meticulosamente la jaula de sus canarios. “Cuando era joven, tenía muchísimos”, cuenta su nieta. Ahora solo conservaba dos. Les cambiaba el agua, el alpiste, colocaba una zanahoria nueva y los sacaba al sol. La mañana del martes 21 de julio, el día en que el dolor de espalda por la tos seca se volvió insoportable y ella se preparaba para ir al hospital, no pudo hacerlo. Cuando su hijo quiso mover la jaula, los pájaros estaban muertos.

—Quizá les tosió, quién sabe…

Elena falleció tres días más tarde en el hospital por insuficiencia respiratoria. Los médicos, cuenta su nieta, trataron de reanimarla durante 20 minutos. Pero la enfermedad que la había mantenido alejada de lo que más quería en este mundo —su familia completa—, pisó con fuerza el Hospital Número 32 del IMSS y se llevó por delante a la madre de seis hijos y abuela de 18 nietos: una familia que giraba en torno a esta mujer “fuerte, con mucho carácter”, cuya última misión en la vida era mantenerlos unidos. Y ellos, especialmente sus yernos, reconocen la herencia de Elena en el genio duro y decidido de su descendencia.

Vivía con dos de sus hijos y dos nietos de su hija menor en la casa de Tlalpan (al sur de la Ciudad de México) donde se crio. A los más jóvenes solía recordarles que, allí donde ahora solo hay una mancha gris de expansión urbana descontrolada, antes había hermosos huertos de árboles frutales. Recordaba, como si las hubiera vivido, historias de la época de la Revolución que le había contado su madre, aunque la Revolución terminó cinco años antes de que ella naciera. Trabajó desde muy joven —su nieta calcula que desde los 16 años—, en fábricas textiles. Y se jubiló a los 60 años. A su nieta Mayim, de 34 años, le aconsejó siempre que no dejara de estudiar. Y ahora ella es abogada.

Una semana antes de que ingresaran a su abuela, Mayim había dado positivo por la covid-19. Y vivían juntas. Pese a la declaración de cuarentena por parte de las autoridades y de que ella trabaja en una oficina pública de Gobierno, no tenía permitido faltar. Ella cree que agarró el virus en el trabajo. Y pudo haber contagiado a su abuela y también a su madre, que ingresó en el hospital el día en que Elena Sosa falleció, aunque ahora está recuperada. “La culpa no la tiene nadie”, se repite. “Pero si tan solo la gente entendiera que el trabajo no lo es todo”, añade con la voz quebrada desde el otro lado del teléfono.

El editor que fue noticia desde que nació

El periodista Moisés Márquez fue noticia de primera plana dos veces en su vida: por su nacimiento y por su muerte. El 15 de septiembre de 1967, un diario de su localidad natal, Guaymas, en Sonora, les dedicó la portada a él y a su madre por el tamaño extraordinario del recién nacido: más de 5 kilos. Más de medio siglo después, llegó a la primera página de Infobaja, la revista de la que era director editorial en Tijuana. Un retrato suyo sonriente, como aparece en todas las fotos en las que no está trabajando, acompaña al título Apasionado por la noticia en el homenaje póstumo que hicieron sus compañeros el 14 de mayo, una semana después de que falleciera por coronavirus.

“Máster, dame carnita”, recuerdan sus colegas que les decía cuando estaba buscando material para sus columnas políticas. Pero al editor no le gustaba ver el partido desde la grada. “Él andaba siempre en la calle. Era un workaholic (adicto al trabajo). En la noche llegaba y escribía, pero en el día andaba correteando la noticia”, recuerda Luis Fernando Vázquez Bayod, director general de Infobaja, amigo y compañero de maratones del periodista. Se habían conocido en los años 90, cuando Márquez era un avispado reportero de La Crónica de Mexicali y Vázquez Bayod representante comercial de una cadena de diarios regionales en Baja California. En 2009, cuando Luis Fernando fundó su propio medio, no dudó en invitar a Moisés, que por aquel entonces ya contaba con un premio de la Sociedad Interamericana de la Prensa a la mejor cobertura noticiosa. “Para mí era muy importante que estuviera en mi equipo. Era muy leal, muy ético, muy coherente, muy trabajador”, afirma.

Aunque había estudiado acuicultura, Márquez incursionó desde joven en el periodismo radial y escrito. Tras aceptar la invitación de su amigo, no tardó en convertirse en editor de su publicación, que sólo abandonó por tres años para trabajar en comunicación política con el exalcalde de Tijuana. En noviembre de 2019, el periodista regresó a Infobaja, donde no dejó de trabajar hasta que fue ingresado por coronavirus. De hecho, tuvo una participación muy activa en la cobertura de la pandemia: acudía frecuentemente a las instalaciones del Hospital General de Tijuana y organizó un foro virtual con doctores que se habían contagiado de la covid-19, entre ellos el exdirector de ese centro Clemente Zúñiga, quien lo acabó tratando hasta su muerte.

“El virus lo agarró con fuerza, lo intubaron y se complicó muchísimo”, lamenta Vázquez Bayod. “Pero nos dio la oportunidad de ver cuánta gente quería a Moisés”. Según cuenta, la comunidad se movilizó para pagar los gastos de su internación y ayudar a su esposa Mirna y su hijo Modesto, que también se contagiaron y que ahora le sobreviven.

“Nos decían que estaba mejor en casa”

El padre y el hermano, taxistas como él, fueron a recoger las cenizas que les entregaron en el crematorio. Y ahí se acabó una vida de 44 años. Casado, dos hijos, felices en la foto, la niña ya en la preparatoria con un traje de escolta, el niño vestidito de domingo. Y su mujer. En realidad no hubo boda, solo una unión libre que duró 18 años, hasta que el coronavirus anidó en la casa de los López.

José Gabriel López Martínez recogía cada mañana en la misma esquina a una enfermera y la dejaba en el metro Constitución. De seis a siete y media manejaba el taxi; luego se incorporaba a su puesto en Correos, con una furgoneta. Cuando empezaron las toses lo achacó al aire acondicionado de aquel vehículo. El día que fue al médico con dolor de cabeza —en verdad le dolía todo el cuerpo—, pensó que era el maldito aire frío. Le dieron una semana de incapacidad, paracetamol y naproxeno. Cuando arreciaba el dolor de garganta le recetaron un jarabe.

“Era el principio de esta enfermedad, quizá los médicos no sabían”, dice su madre, Martha Martínez, pero en el acta de defunción de José Gabriel se lee “posible coronavirus”. Derechohabientes del ISSSTE, pidieron pruebas, pidieron ingresarle, pero nada. “Nos decían que estaba mejor en casa”. Todo quedó en unas llamadas a Locatel por videoconferencias: “Le pedían que mostrara el pecho, las manos, que si tenía fiebre”. Todo los demás estaba cerrado, “no había consultas”. Un médico particular le prescribió azitromicina. Ya era muy tarde.

El padre arrancó su taxi rosa chicle aquel 11 de mayo, cuando a José Gabriel le quedaban apenas un par de horas de vida. La ambulancia no llegaba. “Ya iba agonizando”, dice Martha con entereza. Después la familia se hizo las pruebas, todos a salvo. “Él también las había pedido, pero le dijeron que no había de eso”.

El fútbol era la vida de este hombre criado en Iztapalapa. Era hincha del América. Y contador, pero nunca ejerció: pasó 22 años en Correos y 15 años en el taxi, con el que completaba una jornada que se alargaba de seis de la mañana a ocho de la tarde. “Era muy trabajador, muy buen padre y esposo. Qué voy a decir yo, que soy su madre”, dice la voz temblorosa de Martha. El futuro queda ahora en manos de sus hijos; la mayor, a un año de acabar la preparatoria, quiere estudiar Clínica Farmacéutica.

En la casa de Iztapalapa vivían todos y allí comían el pozole y la tinga de pollo que le gustaba a José Gabriel. La madre recita la receta por teléfono, sin emoción: “Se pone el maíz, el chile, se desmenuza la pechuga del pollo…”.

Te regalo mis fuerzas / úsalas cada que no tengas

La conquistó escribiendo, a eso se dedicaba. Alejandro Cedillo —periodista del diario La crónica de hoy, fanático del América y de los caballos, nativo de Iztapalapa— enamoró a su pareja, Iztel Alfaro, con una nota que le envió en 2014 y varias cartas que le siguieron después. Se las dedicaba a su “Palomina” y las firmaba el “Cubanito”. El 28 de abril, Cedillo, que tenía 40 años y era diabético, falleció por la covid-19 el hospital Gabriel Mancera de la Ciudad de México. En una de las últimas cartas, le dice así a su compañera: “Eres lo que siempre anhelé. Quise tener una familia como la nuestra, y Chalmita me lo concedió. Viviré para ustedes el tiempo que mi dios me lo permita”.

Cedillo era devoto del Señor de Chalma. Tanto que mandó a hacer un Cristo de madera al mejor artesano que encontró; tanto que cada año peregrinaba dos días a caballo hasta el santuario de su dios; tanto que en la redacción donde escribía desde hacía dos décadas sabían que en agosto él se pedía unos días para poder hacerlo. Ni en esos momentos, sin embargo, se desconectaba por completo de su trabajo, al que se también se entregaba como un creyente, según cuentan sus colegas y su pareja. Dejó de ir a las oficinas del periódico solo cuando empezó la pandemia.

“Siempre llevaba la voz de los colonos a la redacción: problemas de viviendas, desabasto de agua, invasión de predios”, recuerda el fotógrafo Marco Rosales. Cedillo, que coordinaba la sección Metrópoli del diario, conocía cada rincón de la alcaldía en la que creció y que hoy acumula más muertes por coronavirus en Ciudad de México. Podía narrar las desgracias más injustas del barrio o las tradiciones que atraen a turistas de todo el mundo. “Le gustaba escribir a todas horas y por todo”, cuenta Óscar Viale, su compañero durante 15 años. En la redacción ya sabían que si Cedillo se frotaba las manos y aplaudía frente a su computadora era una buena señal: tenía listo un buen texto.

“Era grande en su medio y aquí en casa”, dice Alfaro. En las fotos que ella envía por WhatsApp, los ojos se le angostan cuando sonríe con sus hijos en brazos. Paula, de seis, y Alec, de dos, no pudieron ver a su papá cuando fue ingresado en el hospital en abril ni cuando murió cuatro días después. La niña no entiende por qué tuvo que despedirse de “una caja”. El niño, a quien llamaron Alec por uno de los personajes de El corcel negro, una de las películas favoritas de Cedillo, se duerme ahora arrullado por una canción que a sus padres les gustaba dedicarse: “Te regalo mis piernas / Recuesta tu cabeza en ellas / Te regalo mis fuerzas / Úsalas cada que no tengas”.

“Su único objetivo era estar ahí para ayudar a la gente”

Al doctor Pepe Porras no le asustaba saberse en dos de los llamados grupos vulnerables frente al coronavirus. Pese a su diabetes y a su obesidad, cuando llegó la pandemia, al médico nacido en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, lo único que le preocupaba era conseguir equipos de protección para poder ponerse en la primera línea de lucha contra la enfermedad. No se imaginaba en ningún otro lugar que aquel donde estuvo en la última década: al lado de sus pacientes en el Hospital General Zona 30 del IMMS, en Iztacalco.

“No se encontraba preocupado con lo que pudiera pasar porque su único objetivo era estar ahí para ayudar a la gente. En algún momento le dijeron que tenía que retirarse porque representaba un riesgo para él, pero no le importó. Continuó el servicio”, cuenta su colega y amiga Annabel Clavellina, una cirujana que compartió largos turnos y guardias con Pepe Porras y su esposa, Herlinda Barón, internista del hospital.

“Cálido, amable, muy paciente y muy atinado en sus diagnósticos”, Clavellina asegura que jamás ningún compañero lo vio enojado o alterado y que, por muy saturado que estuviera el servicio médico, siempre les dedicaba a enfermos y familiares el tiempo que necesitaran. Al doctor parecía moverle la capacidad de superación que cultivó desde niño en una familia con problemas económicos y tras perder muy joven a su madre y su hermano mayor.

La calma que siempre exhibía y que hacía que todos lo quisieran cerca la mantuvo hasta sus últimos días, cuando ya se había contagiado y tenía síntomas de coronavirus. Su optimismo le hacía pensar que iba a superarlo, pero solo dos días después de llegar al Hospital Siglo XXI con insuficiencia respiratoria tuvo que ser intubado. Murió un día después, el 21 de abril.

Al doctor Porras le gustaba pasar tiempo con su esposa y sus hijos Braulio y Sara, de 10 y cinco años. Le encantaba la tecnología y no era raro verle haciendo fila para el lanzamiento del último teléfono celular o los audífonos de moda. Pero su mayor pasión era el fútbol. “Todos los partidos de México, era de ley verlos en casa. Si nos tocaba trabajar, llevábamos una pantalla chiquita al hospital”, recuerda su buen amigo, el doctor Juan Romero. Pepe Porras tampoco se perdía ningún juego de su club, el Atlante, que el mismo día de su muerte rindió homenaje en sus redes sociales al “héroe azulgrana que brindó su servicio para combatir la covid-19”.

La bodega S-77 tiene un nuevo encargado

Los muebles y los cojines de la habitación de Mario Parra llevan precintados y desinfectados desde principios de mayo. Hacía 13 años que vivía y trabajaba como encargado en la bodega de frutas S-77 de la Central de Abastos de Iztapalapa, donde tenía un cuartito que todavía se conserva con decenas de estampitas y cuadros de la Virgen María. Cada diciembre, este veracruzano solía salir con su mujer y sus tres hijos desde su rancho El Seco, cerca del Pico Orizaba, en la carretera Veracruz-Puebla, a hacer la peregrinación a Oaxaca al Santuario de la Virgen de Juquila, su predilecta. En su rancho de Veracruz, donde vivían su mujer y sus dos hijas, era donde le gustaba pasar los tres meses que tardaba la recolección de las frutas que luego vendía en el mercado.

Su mayor deseo era ver a su hija Jimena, de 18 años, terminar la preparatoria este año y comenzar la universidad. Tenía ilusión de verla siendo maestra. A Mario “junior”, su hijo varón, de 16 años, le pagaba las clases de boxeo en el gimnasio Ring Central, cercano al mercado, con la condición de que luego le echara una mano en el trabajo. Parra tenía 38 años y llevaba una vida sana y religiosa, alejada de los vicios. Le gustaba el deporte. Todas las tardes salía a correr por el parque Francisco Madero, cerca de la Central de Abastos. Era su momento íntimo, donde descargaba la tensión de las mañanas en el caos del mercado. Le iba a las Chivas de Guadalajara.

A mediados de abril comenzó a sentir fiebre y el cuerpo cortado. Tras una visita a varios hospitales particulares de la capital, que le denegaron el acceso por no tener “todos los síntomas”, se fue a casa de su cuñada, en la calzada Rojo Gómez de Iztapalapa. Después de cuatro días empeoró tanto que necesitaba oxígeno. “Intérnenme en el hospital, estoy sin aire”, decía. Los primeros días de mayo ingresó en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) con un cuadro claro de coronavirus. El día 7 llamaron desde el hospital a sus familiares para avisarles que había muerto. El parte médico decía: posible covid-19.

En la Central de Abastos la vida sigue igual, excepto por los empleados del Gobierno que llegan con caretas y cubrebocas a sanitizar rincones. Los carretilleros pasan por los pasillos a toda velocidad como antes. Pero si uno se detiene puede ver que en la calle de la bodega de Parra han cambiado muchas cosas. El del puesto de aguacates ha fallecido y dos hermanos de un puesto de frutas estuvieron intubados más de un mes. Mario “junior”, con su cubrebocas y un pequeño catarro, también sigue aquí. Es el nuevo encargado de la bodega S-77.

“Su sueño era viajar a Hawái”

El personal médico del Hospital número 76, en Ecatepec, ayudó a María Guadalupe González —Lupita, como le decían en el Hospital General de Chalco, donde trabajó como enfermera por más de 20 años—, a dar su último adiós. “La acomodaron de tal forma que se pudiera levantar de la camilla y saludarme. Levantó la mano como pudo y me dijo adiós. Y esa fue la última vez que vi a mi hermana. Hasta que la vi en su bolsa. Cuando fui a recogerla”, cuenta entre lágrimas su hermano Brígido González, técnico radiólogo. “Aquí estoy, échale ganas”, fue lo único que atinó a decirle. “Yo pensé que sí salía”, confiesa. Guadalupe no era hipertensa, ni diabética, ni tenía cáncer.

Ese día, un martes, a Brígido le dieron cita en el hospital a las 2.00 horas de la madrugada para ir por el cuerpo de su hermana. Pero tardaron en dárselo. Cuando lo tuvo en sus manos, se enteró de que no había espacio en los crematorios. Había lista de espera. Mucha gente iba con bolsas que contenían los cuerpos de sus seres queridos. Le dijeron que no podrían entregarle sus restos hasta el martes siguiente. Así, sin ceremonias y con un nudo en la garganta, terminó la odisea que para la familia González había comenzado con esperas interminables en los hospitales, a la intemperie. En la calle. Primero en la Clínica de San Rafael. Y luego en la Clínica 71, en Chalco, al oriente del Estado de México, donde pasaron días, vientos y lluvias sin que nadie la atendiera, hasta que por fin la trasladaron al Hospital General 76, en Ecatepec, donde finalmente murió.

Brígido conoció a un paciente que compartía habitación en el hospital con su hermana. Él vivió para contarlo. “Ella no estaba tan mal como yo, a mí me dolía el pecho, a ella no tanto, solamente cuando tosía. Se puso a platicar con los camilleros y los enfermeros, me platicó que tenía un hijo, que lo quería mucho, que estaba muy alto, muy grande. Que quería ir a Hawái”, le contó el sobreviviente.

Guadalupe pertenecía a una familia muy humilde. Pero siempre tuvo sueños de salir adelante, de estudiar, de trabajar. Comenzó como secretaria en el Hospital General de Chalco, pero quería ser enfermera. “Ella siempre fue muy inteligente”, dice Silvia, una de sus amigas. Pronto pudo entrar a estudiar a la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia en la UNAM. Hace unos meses había terminado de especializarse como enfermera instrumentista. Le habían dado un ascenso. Siempre fue alegre, le encantaba el baile y era muy sociable. “Dios no quiso que estuviera ya entre nosotros. Es una cosa muy difícil, no la asimilo. Cuando me acuerdo de ella, ya estoy viejo y todo, pero todavía lloro, todavía me duele mucho. No pensé que mi hermana se fuera”.

ENLACE

Nueve vidas mexicanas / Carmen Morán Breña, Lorena Arroyo, Elena Reina, Anna Lagos, Constanza Lambertucci, J.I. Mota y Eliezer Budasoff, coordinación y edición de Eliezer Budasoff y Luis Pablo Beauregard, El País (España), Agosto 7